علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".ميتافيزيقا السؤال المؤسِّس (5)

سؤال الإنسان وأبديَّته

السؤال المتجاوز للمرئيِّ والمباشر والمحسوس هو ماهيَّة ذاتيَّة للإنسان، وهذه مزيَّتُه العظمى التي تجعله مُفارقًا للكائنات ومتَّصلًا بها في الآن عينه. هذا السؤال هو ما يجعل الإنسان إنسانًا، أي ككائن يعقل الكينونة ويستشعرها ويتولَّى مسؤولية رعايتها والعناية بها. وهذا هو معنى جامعيَّته لجهة أدائه مهمَّة كونيَّة مركَّبة ومتلازمة: أنطولوجيَّة وفينومينولوجيَّة. مع هذه الصفة الجامعيَّة للبعدين المذكورين في مهمَّته يرتفع التناقض بين المتناهي والَّلامتناهي، ويصير السؤال عنهما وفيهما سؤالًا واحدًا مع اختلاف زمانيَّة كلٍّ منهما، بينما تفترض الطبيعة المتناهية أسئلة تناسب تناهيها ومحدوديَّتها. وبالتالي فهي أسئلة قابلة للتبدُّد بمجرَّد حصول كلِّ سؤال على جوابه. لا يعود السؤال عن الموجود بما هو وحضور عينيٌّ في الكون صالحًا إلَّا بنسبة تعلُّقه بعلَّة وجوده. أي بوصفه وجودًا لا عدمًا. فالاستفهام عنه بما هو موجود واقعيٌّ ضروريٌّ لتغذية الاستفهام عن الَّلامتناهي، ذلك بأنَّه يشكِّل أحد مصادر التعرُّف على الوجود المحتجب عن الإدراك.

الوجود الَّلامتناهي يناظره، بما هو وجوده زمان لا متناهٍ. وهذا الزمان منقطع النظير لأنَّه جوهر مفارق مكتفٍ بذاته ويزوِّد غيره بالسيولة. كلُّ ما ليس منه يستمدُّ منه غذاء الحركة والحياة. ومثل هذا الاستمداد يجعله متَّصلًا بغيره ومنفصلًا عنه في الآن عينه. بين الاستمداد والإمداد يحضر الزمان المتعالي كامتداد جوهريٍّ طوليٍّ إلى عالم الممكنات. ولأنَّ مفهوم الحركة الجوهريَّة من مفهوم الوجود، ومفهوم الوجود.

كلُّ الأشياء تسأل عن حاجتها بلغة لا نفهمها، ثمَّ تُلبَّى حاجتها بصمت، إلَّا الإنسان كان سؤاله فائضًا عن حاجته. فهو لا يكتفي بزمانه الذي خُصَّ به ككائن طبيعيٍّ، بل بسبب من صبغته التكوينيَّة قَدَرُه أن يمضي بعيدًا في مساءلة الأزل. وبذلك يجاوز زمانه الفيزيائيَّ، ويتطلَّع إلى المابعد. شغفه بالسؤال يحمله نحو مساءلة الأبديَّة. ويبقى يلحُّ بالسؤال سواء تحقَّق له التعرُّف عمَّا يسأل عنه، أم حين يوقن بتعذَّر الإجابة.

ليست الغاية من السؤال النظر إليه كذريعة لتحصيل العلم بالشيء. حدود الذريعة التي تنشأ لدى السائل إمَّا بدافع الفضول إلى التعرُّف على فكرة أو شيء ما، وإمَّا السؤال صيرورة لأنَّه يقصد التعرُّف. وهذا القصد يجعل الاستفهام عن الكلمة والشيء والحدث اسىتفهامًا كوجود وكظاهرة في الآن عينه.

ولكي يصبح السؤال مضاهيًا لحضور الشيء المستَفْهمِ عنه وَجَبَ التحرُّر من غَرَضِيَّة الاستجواب المنتهي عند حدود الَّلحظة. في هذه الحال يكفُّ السؤال عن الامتداد من أجل أن يتعرَّف على ما تخبّئه الَّلحظة التالية: لذا سنلاحظ أنَّ من أبرز السمات المميّزة للسؤال هي القهريَّة. أي أنَّه يقهر نفسه عندما تنتهي مهمَّته بالتعريف عن إدراك المحدَّد الفاني، ويقهره السائل حين يعرض عن التعرُّف على ما يجهله.. ومن سماته أيضًا وأساسًا أنَّه يحجب العقل عن مهمَّته الآيلة إلى إدراك الشيء في ذاته، وبالتالي إدراك المصدر الذي جاء منه ذلك الشيء.

سؤال الَّلحظة هو سؤال ناقص. ولأنَّه ناقص فهو قاصر عن أن يؤسِّس للمابعد. وكما مرَّ معنا، فإنَّ ما لا يؤسِّس لا يعوَّل عليه لا في الزمان ولا في المكان. إنَّه السؤال الذي يولد ويفنى في دائرة الَّلحظة إيَّاها. زد على هذا أنَّه كثيرًا ما يحمله اليأس على الإعراض عن مواكبة الأفكار والأحداث وعن التعامل مع الإمكانات التي يختزنها.

هذا الضرب من السؤال لا ينتمي إلى سلالة الأسئلة التي تتبدَّد حين تفرغ كلّ ما تحويه من سعة للأجوبة. والسؤال عن ماهيَّته ومهمَّته وغايته هو سؤال ميتافيزيقيٌّ ببُعدَيه الفلسفيِّ والدينيّ. والتساؤل في طور العلوم الإنسانيَّة هو أدنى مرتبة من السؤال، فالأول يتَّسم بالحيرة وعدم الحسم والتردُّد في الاحتمالات والتوقُّعات، أمَّا الثاني، أي السؤال، فله شخصيَّة صارمة صادمة لا تعرف الهوان والمراوحة.

السؤال ليس مجرَّد استفسار فائض عن حاجة السائل. كلُّ سؤال يطرح هو ترجمة لضرورة وجود الشيء أولًا، وإلحاح هذا الشيء على الكشف عن نفسه. عندما تسأل مثلًا عن السبب الذي حمل على عقد مؤتمر ما تحت عنوان الزمان، فمهما كانت الصيغة التي سيأتي من خلالها الجواب فإنَّ انعقاده يفضي إلى أنَّ الزمان نفسه هو الذي يلحُّ على كشف المجهول من ماهيَّته من خلال هذه القضيَّة المحدَّدة أو تلك. أما حصول الانعقاد في هذا الميقات بالذات فيعكس التزامن بين رغبة الشيء في الإشهار عن نفسه واستجابة لهذه الرغبة. لذا لا يكون السؤال سليمًا أو صائبًا إذا كان الشيء الذي يسأل عنه متردِّدًا في معناه ومقصده، نظرًا لتعدُّد العناصر المتضادَّة التي يختزنها. ولسوف تبقى الحيرة على سيرتها ما دامت تلك العناصر ممتنعة عن الانسجام. ففي هذه الحال قد يلجأ السائل إلى تفكيك السؤال المركَّب وتظهيره إلى بسائط وكلُّ بسيط يصبح سؤالًا عن شيء قائم بذاته.

السؤال بما هو حدث، يقع تحت النظر، ويستحثُّ الناظر على التعريف به. وهنا يأخذ مسراه التاريخيَّ والفينومينولوجيّ. أمَّا السؤال بما هو حضور أزليٌّ، فإنَّه يأخذ مسراه الأنطولوجيَّ المتعالي في الاستفهام عن معنى الشيء في ذاته كما ينبغي أن يعرف بكيفيَّة مطلقة الإلهيَّات.

السؤال كحاصل للجهل بالشيء

كلُّ سؤال عن شيء هو عديل الجهل به. ومتى عرفت ذلك فقد أدركتَ سرَّ المثنَّى الذي ينطوي عليه كلُّ سؤال. والمثنَّى واحد بجناحين لا ينفصلان: جناح الجهل وجناح المعرفة. ولا يكتمل السؤالُ إلَّا بهما معًا؛ فلو لم يكن الجهل مكوِّنًا من مكوِّنات السؤال، لما كان للسائل أن يسأل عن أمر يريد التعرُّف عليه. ولو لم تكن المعرفة داخلة في أصل الاستفهام لانْعَطَفَ السؤالُ نحو العدم. الجهل إذًا، ضرورة وجوديَّة للمعرفة، وفي الآن الذي تولد فيه، تميل المعرفة صوب الجهل لتملأ خواءه، وتحيله بالسؤال الى علم ضاجِّ بالحياة.

ما كان للسؤال أن يوجد إلَّا متى قابَلَه جهلٌ بشيء. وما كنَّا لنسأل لولا أن غَدَوْنا في قلب الَّلحظة التي نُستدرجُ فيها لنقف حيارى أمام مجهول. ولأنَّ كلَّ مجهول هو مريب ومهول، فمن طبعه أن يحملنا على التساؤل عن سرِّه. أمَّا ذاك الذي نألفه، ويقع تحت سطوة الحواسّ، فالجهل به جهل نسبيّ، فلا تلبث أن تنقشع منزلته في الزمان والمكان والدور ولو بعد حين. وعند انكشاف المستتر من الشيء يمحو السائل جهله به. ومتى اتّفق له الأمر يمَّحي السؤال ويتبدَّد الجهل والسؤال معًا، ثمَّ ليظهر ذلك الشيء من بعد ذلك ناصعًا لاشِيَةَ فيه. الحاصل من هذا كلِّه أنَّ كلًّا من الجهل والسؤال يحصِّل معناه في مسرح الأضداد: السؤال يدلُّ على عدم العلم، والجواب يدلُّ على عدم الجهل.

في المحلِّ الذي يظهر فيه المجهول وهو على أتمِّ صورته، لا يعود ثمَّة حاجة إلى الاستفهام. وما ذاك إلَّا لأن الشيءَ المكتملَ الحضورَ يصبح معروفًا، والمعروف لا يعوزه السؤال. من هذا النحو لا يجيء الاستفسارُ عن شيٍء إلَّا متى كان هذا الشيء منحجبًا. فكلَّما توارى عن مجال الرؤية حنَّ إليه السؤال وانجذب إليه السائل. هكذا تبتدئ رحلة السؤال في حقول الجهل، ذلك من أجل أن ينتقل السائل إلى معرفة المجهول. ففي كنف هذه الَّلحظة بالذات يغدو كلُّ من يطلب الاستفهامَ عن شيء جاهلًا بذاك الشيء.

الجاهل الذي أدرك جهله، ثمَّ سدَّده بالسؤال، هو كَمَن دقَّ باب العلم طالبًا علياء المعرفة. وحين يسأل الجاهل عن علَّة جهله، ولماذا يجهل هذا الشيء أو ذاك، فقد وضع قدمه على دربة التعرُّف، وإذ يأتيه ما يستفهمُ عنه فقد أدَّى ما عليه من حقِّ الجهل عليه.

الجهل حدُّ العلم، والعلم سليل الجهل. وأمَّا السؤال فهو مزيج من جهل وعلم. حين يسأل المرء عن أمر يجهله، صار كالذي يقطع نصف المسافة إلى بلوغ العلم به.

مَزيَّة السؤال تكمن في حيازته على كيمياء التحويل. به تنتقل الموجودات من الكمون والخفاء إلى الظهور والإعلان. متى حلَّ التساؤل عن موجود ما، تحوَّل الجهل به إلى علمٍ بالقوَّة، كما تقول الحكمة. وعليه، فليس للسؤال من مقام إلَّا في محراب الجهل، وهنا على وجه الدقَّة يكمن سرُّه الأعظم…

لا مناص لمن يبتغي الحفر في أرض الجهل من شجاعة. فلا يبوح بجهله من جهل أمرًا وقاربه بالسؤال، إلَّا من كان شجاعًا. إذ ذاك يصير القادر على البوح من أهل المروءة ثمَّ يصَّاعد إلى ذروة الكبرياء.

إذا عَرَفتَ من تصغي إليه، عرفْتَ قَدْرًا ممَّا جاءك منه من مقاصد الكلام. وإذا جَهِلتَ المتكلِّمَ فقد غاب عنك ما يرسله إليك من معنى القول. فالذي انتهى إلى علمك منه أمران: أمرُه كمحدِّث وأمرُ حديثه. فقد عرَّفك المحدِّث باسمه وصفته وهوّيَّته لمَّا عرَّفك بنفسه، ثمَّ عرَّفك بحديثه عن قصده، لمَّا كشف لك ما عنده من معارف غابت عنك. فإذا أردت أن تعرف معنى الخطاب ومقصوده، وجب أن تعرف حقيقة من تستمع إليه. ثمَّ إنَّك لن تستطيع أن تتعرَّف إلى من تسمع منه الإجابة، إلَّا إذا تعرَّفْتَ إليه بلا مجادلة. دعه يُملِ عليك.. وما عليك إلَّا الإصغاء بلطف ورويَّة، فلن يكون لك هذا إلَّا بتساؤل المتهذِّب، وهو ما لا يتقنه إلا جاهلٌ عارفٌ بجهله.

المجادلة مفسدة التعرُّف. كلُّ فهم لأمرٍ مجهولٍ لا يأتي عن جدل، لأنَّ الجدل أداة تسلُّط لا أداة معرفة، والجدل وثن الغرور يبتدئ من جهل وينتهي إلى جهل.

الشيء زمانيٌّ محض. يظهر في ميقات وينتهي في ميقات، السؤال عنه مثله. كلُّ شيء يظهر في الزمان تتوجَّه نحوه علامة استفهام تطلب التعرُّف على ماهيَّته وطبيعة مهمَّته في دورة الوجود. وحين يموت يصبح لا شيء، فلا يعود ثمَّة جدوى من الاستفسار عنه. إذ من غير المعقول الاستفهام عن شيء غير موجود. وهذا معنى مرادنا من السؤال الفاني عن الشيء الموجود في الزمان المحض. فالشيء موجود محدَّد. بدايته معروفة وكذلك نهايته. وكلُّ معروف يدخل دخول اليقين في عقل العارف، وما لا يدخل لا يُسأل عنه ولا يُعرف. ذلك ما أثبته العلم بالاستدلال العقليِّ وبالتجربة معًا.

أمَّا الإنسان فهو كائن محدَّد وموصول بالَّلامحدد، زمانيّ ولا زمانيّ. وبالتالي فهو حادث وأزليّ. وبهذه الصفة التكوينيَّة، لا يمكن السؤال عن الإنسان أن يكون فانيًا وحسب، ولا أن يكون باقيًا فحسب. سؤال الإنسان مركَّب من زوجيَّة لا تنفصل البتَّة. وتستطيع أن تجمع بين السؤال الفاني والتساؤل الممتدِّ في عالم البقاء. ما يعني في هرمنيوطيقا الوجود الخاصّ به، أنَّ الإنسان ماهيَّة وهوّيَّة هو كائن زمانيٍّ وحاضر فيه وله مزية الامتداد إلى ما فوق الزمان. وهذا الامتداد المفارق للكائنات الفانية هو الذي يمنحه القدرة على مجاوزة شيئيَّته المحضة والاتصال بمعناه المتعالي. أمَّا السؤال عن مصدر هذه القدرة المركَّبة التي ميّزت الإنسان عن سائر الكائنات فهو جمعه بين ثلاثة أضلاع جعلته كائنًا ساعيًا إلى الفهم يسأل عن نفسه وعن الوجود الذي هو فيه: العقل، الأخلاق والحرّيَّة.

لا شيء في الكون إلَّا ويسأل عن حاجة ما تحقِّقُ له كفايته الذاتيَّة. الحجر والشجر والحيوان كلٌّ له سؤال على قدره. وسؤاله مجاب تبعًا لهندسة دقيقة مطابقة لطبيعته. وعندما تُلبَّى حاجته في إطار زمانه المحدَّد فلا تنجز التلبية إلَّا ضمن زمان لا محدود محيط بكلِّ الموجودات وسارٍ فيها في الآن عينه. ولذا، فإنَّ سؤال الموجود عمَّا ينقصه وتلبية هذا النقص هما سؤال وجواب متَّصلان بالزمان المطلق الذي لا انفصال فيه ولا تباين. وعليه، فلا حاجة للشيء أن يلحَّ بالسؤال لكي يأتيه الجواب الذي يناسب. ذلك يعني أنَّ سؤال الشيء عمَّا يتمِّمه فضلًا عن جوابه هما سؤال وجواب ينتميان إلى زمان مطلق وغير محدَّد حيث لا خيار ولا إرادة ذاتيَّة لهذا الشيء، وإنَّما فيضٌ أزليٌّ يعطي من وحداته الزمنيَّة بلا حساب ويوزِّعها على الأشياء كلٍّ بحسب شرط وجوده.

من زاوية نظر أخرى: السؤال الذي يأتي قبل أوانه، هو سؤال ناقص. ذلك بأنَّه سجين الوقت الذي طرح فيه أو لأجله. تنطبق هذه الفرضيَّة على الاستفهام الأنطولوجيِّ عن الوجود بما هو وجود، أي عن الوجود بذاته، وهو ما يُقال عنه الوجود الحقيقيّ. مثلما ينطبق كذلك على الاستفهام الفينومينولوجيِّ عن الموجود في الزمن الطبيعيّ. لكلٍّ من هذين الوجودين سُؤْلُه الخاص، ولحظته الزمانيَّة التي تفترض السؤال المناسب لكلٍّ منهما. إذًا، كلُّ استفهام عن فيزياء الطبيعة ينتمي إلى ما نسمّيه بالسؤال الفاني. فما دامت الطبيعة موضوعًا لمكابدات العقل البشريِّ وتحت سلطانه فكلُّ كشفٍ مستحدث يطوي السؤال الملازم له ليولد سؤال جديد…

وهكذا دواليك. كلَّما تتبدَّل حركته أو تتغير مواضعه صحَّ عليه القول بنسبيَّة بقائه زمانًا ومكانًا ووجودًا. ولمَّا كان كلُّ نسبيٍّ في عالم الكون فانيًا فإنَّ كلَّ سؤال بصدده هو سؤال فانٍ ولو تعثَّر الجواب عليه، أو تأخَّر أوانُه أمدًا طويلًا. فقد أخذ الموجود الفاني بجريرته كلَّ ما يتعلَّق به.. والسؤال أول تعلُّقاته. السؤال الفاني له زمانه، لكنَّه زمان محدَّد بالَّلحظة التي سوف يُستفسر فيها عن ماهيَّة الشيء، وبالتالي فهو محدود بحدود الَّلحظة التي ينقشع فيها الجواب اليقين عن هذا الشيء. بيان ذلك: قد يكون الجواب عن شيء ما حاصلًا لدى شخص ما، مجهولًا عند شخصٍ آخر. فلئن كان السؤال عند الأول فانيًا بعد ظهور الإجابة فإنَّه يبقى حيًّا إلى وقت معلوم عند الآخر. إذ لا يلبث أن يتبدَّد ويفنى ولا يعود له اعتبار في الَّلحظة التي يدرك فيها هذا الآخر جوابه. وإذن، ففناء السؤال وبقاؤه في هذه الحال محكومان بزمان عابر، وعليه فإنَّهما فانيان معًا. هذه الفرضيَّة تعمُّ كلَّ الأشياء في العالم الطبيعيِّ، من الموجودات المجهريَّة المتناهية في الصغر، وصولًا إلى الأفلاك الَّلامتناهية في سعتها المكانيَّة والزمانيَّة.

قد يكون الاستفهام عن أيّهما سابق على الآخر السؤال أم الجواب، استفهامًا ساذجًا. لكن الاضطراب الحاصل الاستفهام عن شيء والإجابة عنه، يمنح ما تقدَّم المشروعيَّة المنطقيَّة. عندما يسأل سائلٌ عن شيء ما أو حدثٍ ما، أو مجهول ما، فإنَّ تصوُّرًا ما عن هذا الشيء قد حلَّ في ذهن السائل. وهذا الحلول سواء كان جزئيًّا أم إجماليًّا فذلك يعني أنَّ السائل تسلَّل من وراء ستارة الجهل ليجد له وصلًا مع الجواب المنتظر. بهذا التسلُّل الذي يمارسه السائل يقيم وصلًا في الآن عينه بين السؤال وجوابه. والفضل في هذا الوصل لا ينحصر بالسائل كما قد يُظنّ، وإنَّما للسؤال والجواب معًا، وبالمقدار نفسه الفضل في إنجاز هذا الوصل. وما ذاك إلَّا لأنَّ الجواب عمَّا هو الشيء متضمّن في السؤال عن هذا الشيء وموجود فيه.

وما ذاك أيضًا لكون السائل والسؤال والجواب هي مراتب وجوديَّة تأتلف ضمن وحدة زمانيَّة ذات مرتبتين: مرتبة الجوهر حيث يتَّحد السؤال والسائل والمسؤول عنه اتِّحادًا ذاتيًّا أي أنَّ الثلاثة يؤلِّفون جوهرًا واحدًا هو المسألة. فالمسألة هي الأضلاع الثلاثة. كلُّ ضلع غير منفصل عن الجواب بل هو متضمّن فيه بقدر ما. أمَّا لماذا يُسأل عن الشيء في لحظة ما وفي مكان ما؟ فالجواب البديهيُّ هو أنَّ هذا الشيء لو لم يكن موجودًا في زمان محدَّد وفي مكان محدَّد لما جرى الاستفسار عنه. فالشيء ولو كان وجودًا ذهنيًّا هو وجود حقيقيٌّ بالقوة. فما لم يجب وجوده لا يوجد. هذا يعني أنَّ كلَّ موجود هو واجب توجبه.

السؤال والجواب والسائل ثلاثيَّة متَّصلة ومترابطة ولا يمكن فصل أيٍّ منها عن الآخر. والأصالة تعود للأحياز الثلاثة مجتمعة لا إلى أيٍّ منها حتى ولو تصوَّر البعض للوهلة الأولى أنَّه لولا السائل أي الإنسان لما صدر السؤال عن الشيء، ولا كان الجواب عنه متوقَّعًا. صحيح أنَّ الإنسان هو الفاعل الأصيل، إلَّا أنَّه لا يقدر على تحصيل فهم أمر ما بمعزل عن موجود ما يحمله على الفضول ويستدرجه ليتعرَّف إليه بالسؤال.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

حقيقة التوكل على الله

حقيقة التوكل على الله

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

من عجائب التنبؤات القرآنية

من عجائب التنبؤات القرآنية

الشيخ جعفر السبحاني

-

تسبيحة السيدة الزهراء (ع)

تسبيحة السيدة الزهراء (ع)

الشيخ شفيق جرادي

-

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (3)

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (3)

إيمان شمس الدين

-

معنى (عول) في القرآن الكريم

معنى (عول) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها

(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها

عدنان الحاجي

-

الموعظة بالتاريخ

الموعظة بالتاريخ

الشيخ محمد مهدي شمس الدين

-

كلام عن إصابة العين (1)

كلام عن إصابة العين (1)

الشيخ محمد هادي معرفة

-

الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)

الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)

الدكتور محمد حسين علي الصغير

-

صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)

صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)

محمود حيدر

الشعراء

-

السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى

السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى

حسين حسن آل جامع

-

الصّاعدون كثيرًا

الصّاعدون كثيرًا

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

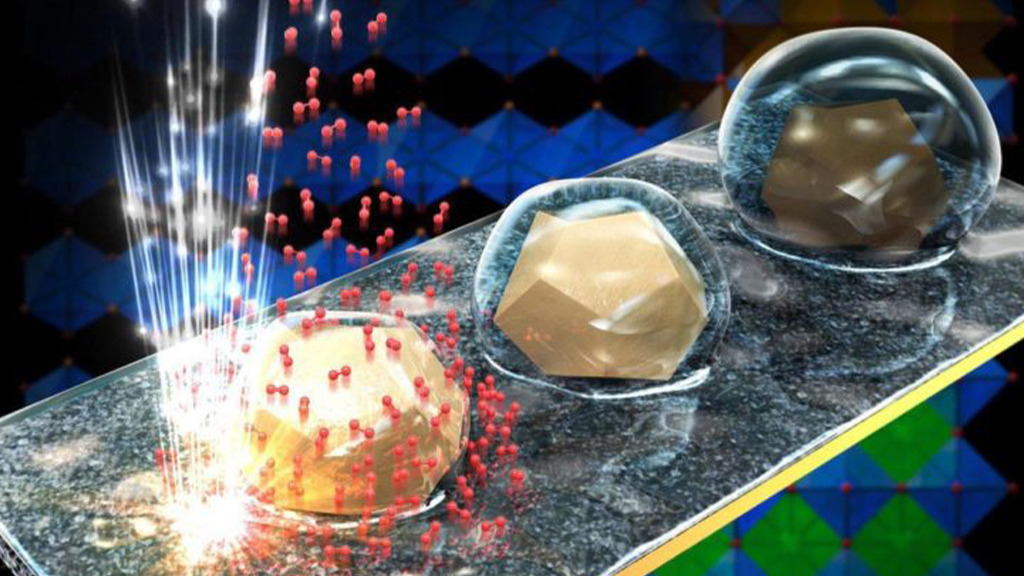

محفّز جديد وغير مكلف يسرّع إنتاج الأوكسجين من الماء

-

حقيقة التوكل على الله

-

من عجائب التنبؤات القرآنية

-

فاطم حلّ نورها

-

محاضرة في مجلس الزّهراء للدّكتور عباس العمران حول طبّ الأطفال حديثي الولادة

-

تسبيحة السيدة الزهراء (ع)

-

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (3)

-

(الكمال المزيّف) جديد الكاتبة سوزان آل حمود

-

لـمّا استراح النّدى

-

شتّان بين المؤمن والكافر