علمٌ وفكر

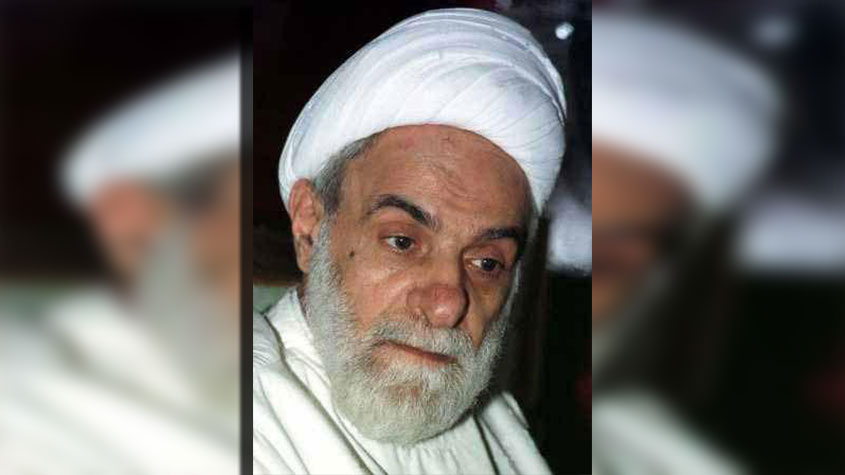

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ جعفر السبحانيعن الكاتب :

من مراجع الشيعة في ايران، مؤسس مؤسسة الإمام الصادق والمشرف عليهاالدين والعقل ومذهب التفكيك بينهما

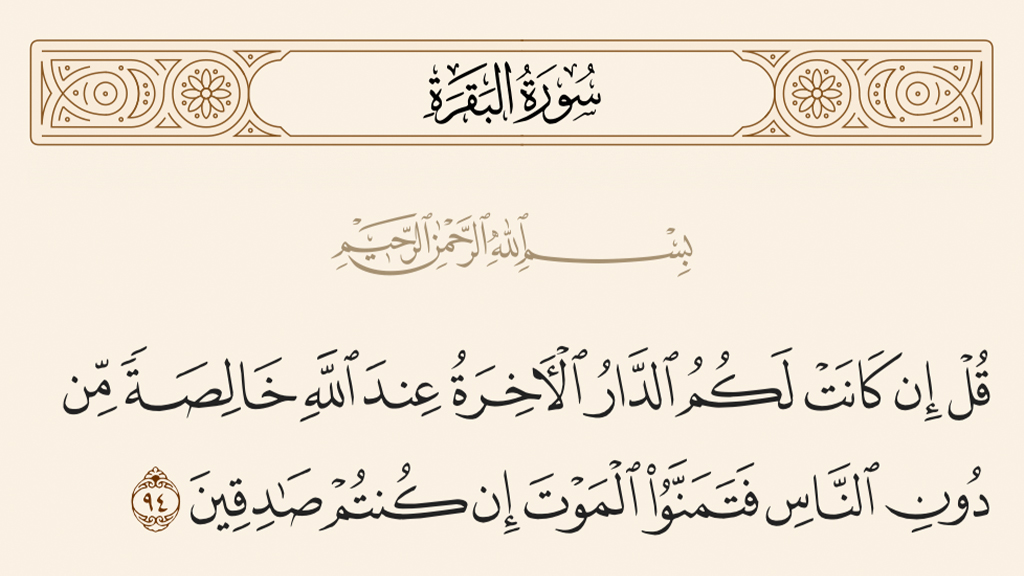

الدين الإسلامي الحنيف ـ وكما يدلّ على ذلك القرآن والأحاديث المعتبرة ـ دين العقل والتعقّل، وتلازم أصوله وفروعه البراهين العقليّة، وشعاره في مقابل المعارضين للدليل والبرهان قوله تعالى: (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (1). ويقول سبحانه في نقده لآراء المعارضين: (ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ) (2).

وأوضح دليل على اهتمام الدين الإسلامي بالعقل هو أن لفظة (علم) قد وردت في القرآن الكريم أكثر من (780) مرّة، ولفظة (عقل) (49) مرّة، ولفظة (لبّ) (18) مرّة، ولفظة (تدبّر) (4) مرّات، كما وردت لفظة (نُهى) مرّتين وهي بمعنى العقل. وإنّ دراسة هذا النوع من الآيات يعرّفنا بروح الإسلام ويقرّبنا من معرفته، فالقرآن مليء بالبراهين الفلسفيّة القويّة التي لم يأتِ بها قبل القرآن أحد، ولا استطاع آخر أن يأتي بأفضل منها فيما بعد. فأيّ إنسان يستطيع إنكار مكانة العقل والعلم السامية في الآيات التالية؟ هذه الآيات التي يشكّل العقل والفكر والبرهان والاستدلال والتدبّر نسيجها:

(أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ) (3). (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلاّ اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) (4). (وَمَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَهٍ إذاً لَذَهَبَ كُلُّ إلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَسُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ) (5).

وإذا تجاوزنا القرآن الكريم فإنّ الأحاديث النبويّة والروايات وأحاديث الأئمّة المعصومين كلّها توضّح أنّ المعرفة الإسلاميّة تستند إلى البراهين العقليّة. وقد كتب الشيخ الصدوق كتاباً خاصّاً في باب التوحيد يوضّح عظمة الاتّجاه العقلي لأئمّة أهل البيت عليهم السلام.

ولسنا بحاجة لأن نذهب بعيداً، فالمحدّث الكبير الكليني (المتوفّى سنة 329 هجري) خصّص في المجلد الأوّل من كتابه (الكافي) باباً في العقل والفكر، أثبت فيه بوضوح أهميّة العقل والفكر من زاوية الوحي. وهنا نورد بعض الأحاديث نموذجاً لذلك: عن الإمام الباقرعليه السلام، قال: (إنّما يداقّ اللهُ العبادَ في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا) (6). عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: (بالتعقّل عرف العباد خالقهم، وأنّهم مخلوقون وأنّه المدبّر لهم وأنّهم المدبَّرون) (7).

ويقول الإمام الكاظم عليه السلام: (تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول، ونصر النبيّين بالبيان، ودلّهم على ربوبيّته بالأدلّة، فقال: (وَإلَهُكُمْ إلَهٌ وَاحِدٌ لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) (8).

ومع الأخذ بهذه النصوص يجب أن نقول: إنّ روح الإسلام هي روح تربية العقل وإعطاؤه مكانة سامية، والإسلام يحرص لأن يكون هذا المشعل هو الهادي لأتباعه والمؤمنين به. وطبعاً هذا لا يعني أنّ جميع الجزئيّات الواردة في الإسلام يمكن تحليلها والاستدلال عليها بالعقل، إنّما المعارف الإسلاميّة وكلّيّات فروع الدين قابلة للاستدلال جميعها، حتى إنّ القرآن أشار إلى بعض الأحكام الشرعيّة مع تعليلاتها، كالآيات التالية: (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي) (9)، (أَقِمِ الصَّلاَةَ إنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ) (10)، (إنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) (11).

ومن عرض هذه النماذج يمكن فهم الأهميّة التي يعطيها الإسلام للعقل والفكر.

فلسفة الدين

طرح الغربيّون منذ مدّة طويلة فرعاً معرفيّاً بعنوان (فلسفة الدين). والدين بنظرهم هو المسيحيّة التي سيطرت على أوروبا قرابة سبعة عشر قرناً بين السقوط والنهوض. وهناك ملاحظة لابدّ من توضيحها حول الديانة المسيحيّة، وهي أنّها تسعى إلى إحياء القيم المعنويّة وتطهير القلوب من صدأ حبّ الدنيا وتعوّل كثيراً على الشعور والوجدان، وليس الاستدلال والبرهان، فليس لديهم أصل لإثبات وجود الله عزّ وجلّ، بل الأكثر من ذلك لا يستخدمون العقل في إثبات صفاته المهمّة، وهي التوحيد. ولذلك عندما يقال لهم: أنتم من أتباع دين إبراهيم، ودين إبراهيم أساسه التوحيد، إذن فما هي قضية التثليث التي تؤمنون بها؟ يقولون: إنّ طريق العقل غير طريق القلب. التثليث يجب أن يدرك عن طريق القلب وليس بالعقل، وأحياناً يلجؤون إلى تفكيك الدين عن العلم.

الفلسفة الدينيّة التي تعتبر المسيحيّة نموذجها الواضح لا ينتظر منها غير ذلك، وهو أن تتخطّى العقل، وتتكلّم عن الأحاسيس والشعور، وتقول: طريق معرفة الله هو طريق القلب وليس العقل والبرهان.

ولهذا يجب التفريق بين الإسلام والمسيحيّة عند البحث في فلسفة الدين، إذ يجب انتخاب الإسلام النموذج، لا المسيحيّة. فالفلسفة التي تريد أن تجعل مسوّغاً للمسيحيّة وتحلّلها عقليّاً مضطرّة لأن تفرّق بين طريقة القلب وطريقة العقل، وأن تفصل الدين عن العلم، وأن تجعل الطريق ـ بالنهاية ـ للوصول إلى المعارف هو الإحساس والشهود والنتائج الباطنيّة، التي لا يمكن نقلها للآخرين بأيّ شكل من الأشكال، ولكن الفلسفة الدينيّة التي تريد دراسة وتحليل الإسلام بحاجة إلى الاستعانة بالعقل في جميع المراحل، من إثبات الخالق حتى أبسط شؤون الحياة. فجميع تلك الأمور عقلائيّة ويمكن دراستها وتفسيرها بالعقل.

وخلاصة القول: يمكن كتابة فلسفة للدين بشرط أن تحدّد ماهيّة الدين، أهو الإسلام أم المسيحيّة؟ وطبعاً نقصد بالمسيحيّة ما هو متداول عند الكنيسة والآباء الروحانيّين، وليس المسيحيّة الحقيقيّة التي تقع ضمن سلسلة الأديان الإلهيّة.

ومع الأخذ بهذه المقدّمة لابدّ لنا من ملاحظة أنّ بعض أهل المعرفة والكمال يتبعون فكرةً هي في الحقيقة فكرة الآباء الروحانيّين والديانة الكنيسيّة نفسها، ويقومون بنقد براهين إثبات الخالق، ويضعونها تحت تصرّف الجميع بأسلوب مُبسّط وواضح، ثم يذكرون أنّ طريق معرفة الله هو طريق القلب والشهود والشعور الباطني، ويجب معرفة الله وعبادته عن طريق الفطرة، وليس بالأدلّة الفلسفيّة التي مضى عليها 2000 عام.

يقول أحدهم في مقدّمة كتابه (الله في الفلسفة): (يجب أن نرى أنّه لم يستدلّ على إثبات الله في الأديان ـ يعني الكتب السماويّة ـ ولم تكن في ذلك أي حاجة، وأنّ النظرة واللغة الدينيّة مستقلّة، وليس للدين والتدين علاقة مباشرة بالعقل والتعقّل. إذن لماذا نجد براهين مؤلّفة في الميادين الفلسفيّة والكلاميّة في الشرق والغرب لإثبات وجود الله؟).

ثم يقول في الجواب على ذلك السؤال الذي اعتبر فيه الدين والتديّن منفصلاً عن العقل والتعقّل: (الإنسان الفطري يتّجه نحو العقل والبرهان، فهو يتّجه نحو العقل، ويعمل بالتحليل والتفسير بشكل مستمرّ، وفي جميع المجالات الفكريّة والثقافيّة والنشاطات الذهنيّة. من جانب آخر، فالمتديّنون لا يحبّون أن يقال: إنّ معتقداتهم جاءت ـ فقط ـ على أساس التقليد والتبعيّة للآباء والأجداد، لذلك ظهر البحث والجدل والمناظرات والمحاجّات).

وفي ضوء هذا النوع من التفكير سنعرض آراءنا بوضوح:

الادّعاء الذي يقول: (لا يوجد في الكتب السماويّة استدلال أو حجج على وجود الله). هو ادّعاء كبير جدّاً. بمعنى هل أحاط القارئ بالتوراة والإنجيل والقرآن بشكل يمكّنه من طرح قاعدة كهذه بشكل قطعي؟ سنغضّ النظر عن العهدين القديم والجديد، ونوجّه أنظارنا إلى بعض الآيات من القرآن الكريم. صحيح أنّ وجود الله كان أمراً مسلّماً في عصر ظهور القرآن، وأنّ المخاطبين في الآيات في جميع أنحاء العالم كانوا مشركين، أي استبدلوا التوحيد الإلهي بأن جعلوا له شركاء. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنّ وجود الباري ـ عزّ وجلّ ـ واضح وبارز بشكل يمكن معرفته بقليل من التأمّل، خاصّة من خلال المنظومة التي تحكم الكون. وبسبب هذين الأمرين فإنّ الاهتمام بإثبات وجود الخالق كان أقلّ من الاهتمام بإثبات صفاته، ولكن هذا لا يعني عدم وجود براهين تثبت وجوده بين الآيات.

مع أنّ البراهين الواردة في القرآن الكريم ليست بشكل قضايا منطقيّة تكوّن من صغرى وكبرى، ولكنّها تتضمّن مبدأ البرهان من خلال تعبيراتها الدقيقة، والتي تتّضح بقليل من التدبّر في آياته.

فهذا الكتاب تارة يتحدّث عن فقر وحاجة الإنسان إلى وجود الغنيّ الذي يقوم بسدّ حوائج الإنسان، ويقدّم احتجاجه في ذلك فيقول: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) (12). وتارةً أُخرى يستدلّ على وجود الخالق بوجود الخليقة والسماوات والأرضين، فيقول: (أَفِي اللهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ) (13).

وفي أغلب الأوقات يستخدم القرآن البرهان (الإنيّ)، وهو البرهان الذي يستدلّ من وجود الآية أو الظاهرة على وجود صاحبها، ونجد هذا النوع من الآيات في القرآن كثيراً، فقسم منها لا يتعلّق بإثبات الذات، ومع التسليم بوجود الذات، فإنّها تستدلّ على الصفات والتوحيد والعلم والقدرة، ولكن بعض الآيات تستدلّ من وجود مجموعة منسجمة وهادفة على أصل وجود الصانع، بالإضافة إلى الاستدلال على صفاته. ويجب أن نحصر هذا النوع من الآيات في إطار إثبات الصفات فقط. وإذا ما قام بعض المفسّرين بتفسيرها ضمن هذا الإطار فهو بسبب فكرة عدم حاجة الذات للبرهان، مثل قوله تعالى: (إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفِ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ لآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (14).

وفي بعض الأحيان يستدلّ القرآن على مبدأ الخليقة بأدقّ البراهين العقليّة. وفي تفسيره لخلق الإنسان والسماء والأرض يطرح احتمالات، ويستدلّ من خلال نفيها على وجود صانع للكون والإنسان، كالاحتمالين التاليين:

1 ـ خلق الإنسان بدون علّة.

2 ـ كان الإنسان مخلوقاً، وعلّة وجوده هو بنفسه.

الاحتمال الأوّل لا ينسجم مع حكم العقل القطعي: كلّ ظاهرة لها سبب أو مُظهِر،وليس هناك شكّ في كون الإنسان ظاهرة.

الاحتمال الثاني أيضاً ينافي مفهوم العلّيّة ويستلزم الدور. فالقرآن الكريم يطرح هذين الاحتمالين بصيغة أفكار، فيقول: (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ). (أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ).

ثم يعود فيطرح موضوعاً ثالثاً، وهو أنّه لو فرضنا الاحتمال الثاني وأنّ خالق الإنسان هو الإنسان نفسه، فما هو القول في خلق السماوات والأرض؟ هل يمكن القول بأنّ الإنسان خلقهما؟ ويقول تعالى: (أمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ بَلْ لاَ يُوقِنُونَ) (15).

هنا نكرّر من جديد أنّ القرآن اعتبر أصل وجود الصانع قضيّة فطريّة، واعتبر وجودهما مسلَّماً به في كثير من الآيات وفي مقام المحادثة أو المجادلة مع الكفّار في التدبير أو العبادة، ولكن هذا التسليم لا يمنع أن يلوّح بالبراهين الوجوديّة في مواقع خاصّة.

القرآن كتاب القرون والأعصار، ويجب أن يبقى منيراً حتى يوم القيامة، وإنّ الناس يستلهمون منه في كلّ عصر ما يناسب ذلك العصر.

والإسلام لا يلخَّص في القرآن فقط، فأحاديث الرسول ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ وأئمّة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ وفي مواقع خاصّة تبيّن المعارف الإسلاميّة. وقد نُقلت مناظراتهم مع المادّيّين الذين عاصروهم في كتابَي (الكافي) للشيخ الكليني و(الاحتجاج) للشيخ الطبرسي، كمناظرة الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ مع الزنديق المصري ومع ابن أبي العوجاء، ومناظرة الإمام الرضا ـ عليه السلام ـ مع أبي شاكر الديصاني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة: 111.

(2) الأحقاف: 4.

(3) هود: 35.

(4) الأنبياء: 22.

(5) المؤمنون: 91.

(6) الكافي 1 : 11.

(7) المصدر نفسه، ص 13 ، 29.

(8) المصدر نفسه.

(9) طه: 14.

(10) العنكبوت: 45.

(11) المائدة: 91.

(12) فاطر: 15.

(13) إبراهيم: 10.

(14) البقرة: 164.

(15٤) الطور: 35 - 36.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

حقيقة التوكل على الله

حقيقة التوكل على الله

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

من عجائب التنبؤات القرآنية

من عجائب التنبؤات القرآنية

الشيخ جعفر السبحاني

-

تسبيحة السيدة الزهراء (ع)

تسبيحة السيدة الزهراء (ع)

الشيخ شفيق جرادي

-

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (3)

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (3)

إيمان شمس الدين

-

معنى (عول) في القرآن الكريم

معنى (عول) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

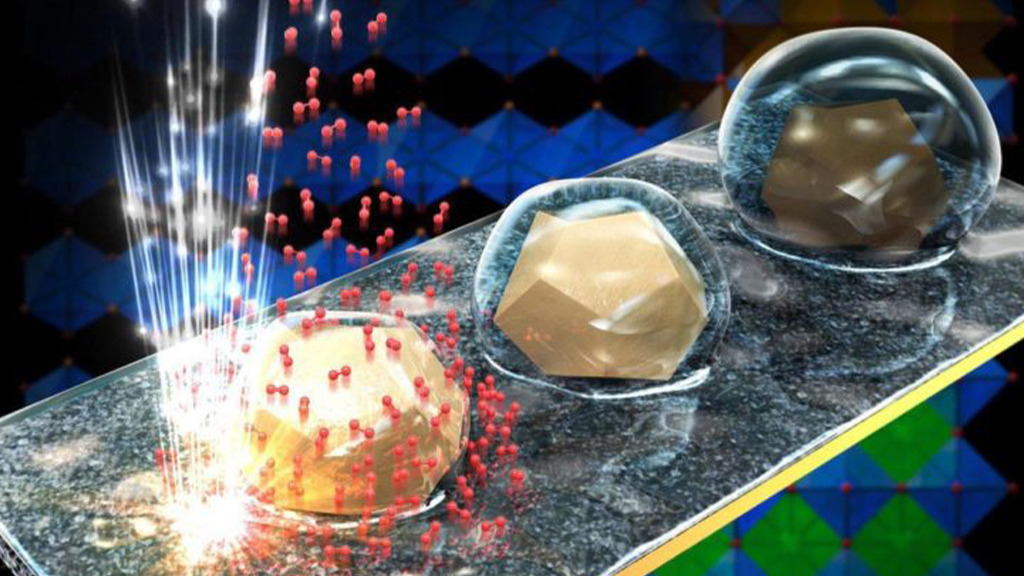

(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها

(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها

عدنان الحاجي

-

الموعظة بالتاريخ

الموعظة بالتاريخ

الشيخ محمد مهدي شمس الدين

-

كلام عن إصابة العين (1)

كلام عن إصابة العين (1)

الشيخ محمد هادي معرفة

-

الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)

الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)

الدكتور محمد حسين علي الصغير

-

صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)

صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)

محمود حيدر

الشعراء

-

السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى

السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى

حسين حسن آل جامع

-

الصّاعدون كثيرًا

الصّاعدون كثيرًا

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

محفّز جديد وغير مكلف يسرّع إنتاج الأوكسجين من الماء

-

حقيقة التوكل على الله

-

من عجائب التنبؤات القرآنية

-

فاطم حلّ نورها

-

محاضرة في مجلس الزّهراء للدّكتور عباس العمران حول طبّ الأطفال حديثي الولادة

-

تسبيحة السيدة الزهراء (ع)

-

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (3)

-

(الكمال المزيّف) جديد الكاتبة سوزان آل حمود

-

لـمّا استراح النّدى

-

شتّان بين المؤمن والكافر