علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

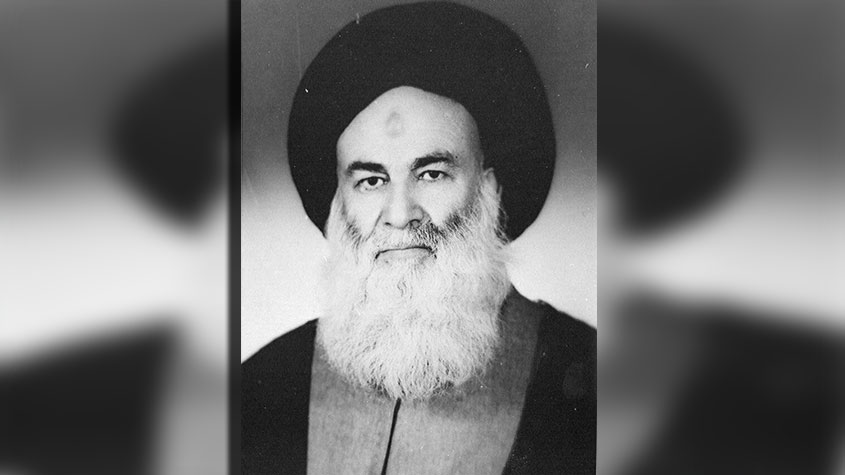

الاسم :

السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :

مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيمالفلسفة والفلسفة الإلهيّة

كان الإنسان، ولسوف يبقى محبًّا للوجود الخارجي، بخارجيّته وواقعيّته، لا يهمّه شيء سواه، ولا يلتفت عنه إلى غيره، ولا غير هناك. ومن الواضح - بعد هذا - أنّ قضاء العقل وحكم الوجدان بالواقعيّة، والإذعان بالوجود الخارجي (أنّ هناك موجودًا خارجًا) هو من العلوم الأوّليّة، والمعارف الأصليّة، تتطابق فيه جميع صفات البداهة، وشرائطها.. فالوليد الحديث السنّ بشعوره الطريّ، الموهوب له - إذا تعمّقنا في حالاته - نرى أنّه أوّل الأمر يتناول الثدي ليتغذّى باللبن المعدّ له فيه تارة، ويتناول غير الثدي؛ للغرض نفسه تارة أخرى.. ولكنّه بعد تعدّد ذلك منه يقتصر على الثدي - في ذلك - ويعرض عن غيره..

ثمّ بعد ذلك نراه يتناول المأكول، من فاكهة أو خبز أو نحوهما، ويتناول غير المأكول كالحصاة والخشبة ونحوهما، ويلتقم ويمضغ هذا، كما يلتقم ويمضغ ذاك. ثمّ وبعد تعدّد ذلك منه لا يتناول إلّا ما يصح أكله، ويجتنب غيره. وليس ذلك منه إلّا لأنّ تصديقه الأوّلي بالواقعيّة الخارجيّة، والوجود الحقّ يضطرّه إلى تمييز الحقّ من الباطل، والصواب من الخطأ. وبالجملة: تمييز كلّ واقعيّة من غيرها، ثمّ التزام الواقعيّة، والإعراض عن غيرها.

وإذا توسّعنا في الملاحظة والبحث، وتصفّحنا أحوال أبناء نوعنا، أينما كانوا، وحيثما وجدوا، وأيًّا كانت الحالة التي هم عليها، وجدنا أنّهم يسلكون عين هذا المسلك، ويسيرون في نفس هذا الطريق، فلا يدّخرون وسعًا، ولا يألون جهدًا في التمييز بين الحقّ والباطل، والصواب من الخطأ، في جميع شؤون حياتهم، التي تنال عنايتهم، وتحظى باهتمامهم.. فلا همّ للإنسان إلّا أن يحفظ نفسه من الوقوع في الخطأ والغلط، ومن أن يأخذ غير الواقع على أنّه الواقع، أو العكس..

وهكذا كان أيضًا حال الأمم والشعوب الخالية، فرادى وجماعات، فإنّهم كانوا يبحثون دائمًا عن واقعيّة الأشياء بهدف تمييزها من غيرها ممّا يشتبه بها، ثمّ يأخذون بما يرونه حقًّا وصوابًا، بحسب طلبتهم، وعلى وفق بغيتهم، ويظهر ذلك بجلاء لكلّ من راجع ما يصفه التاريخ من سيرهم وسننهم، ولاحظ آثارهم العمرانيّة، وغيرها من أعمالهم.

هذا ولم يزل الإنسان محبًّا، بل ومغرمًا بهذا النوع من البحث - وهذا هو بالذات ما نسمّيه بحثًا فلسفيًّا - في جميع ما يرتبط به وجوده، ومختلف شؤون حياته، وإن لم يشعر هو بذلك تفصيلًا، ويلتفت إليه بالفعل، فإنّ ذلك الدافع النفسي نحو التمييز - والذي يرتبط في الحقيقة بإنسانيّة الإنسان - يقوم بعمله بانتظام، ومن دون أي عيّ أو كلال، ويسير الإنسان قدمًا في هذا الخطّ، في جزئيّات مقاصده ومبتغياته، وما يرتبط بشؤون حياته المحدودة، لكنّه ربّما عمّم البحث بما جبل عليه من قريحة التعميم ليبحث عن الوجود وأنواعه وخواصّه وأحكامه من جهة عامّة، فيفكّر في العلّة والمعلول، والإمكان والوجوب والقوّة والفعل والقدم والحدوث.

وهذه الأبحاث والدراسات، وإن كانت ليست بعيدة كلّ البعد عن شعور الإنسان، حيث إنّه يحسّ ويشعر بها إجمالًا، إلّا أنّها هي التي نبّهت الإنسان إلى الانتقال في البحث من عالم الطبيعة إلى ما وراءها، كما أنّها هي التي حملته على التوغّل في البحث عن أوائل الوجود عندما وجد أنّ العالم المادي في نفسه محتاج، ومفتقر إلى غيره، أي لا يقوم وجوده بنفسه من دون أن يعتمد على ما يدفع عنه حاجته وخلّته، حيث كان استقلاله في وجوده دائمًا محتاجًا، ومنتهيًا إلى ما لا يكون استقلاله في الوجود محتاجًا ومنتهيًا إلى شيء آخر، وهذه هي الفلسفة الباحثة عن اللّه عزّ اسمه؛ لأنّه هو الذي لا يحتاج استقلاله في الوجود إلى أي شيء آخر، وتحتاج جميع الأشياء إليه في وجودها المستقلّ.

وهذا، وإن كان في نفسه واحدًا من تلك الموضوعات الكثيرة، التي تطرح للبحث في الفلسفة العامّة، إلّا أنّ الأهمّية التي له تفوق أهمّية أيّ بحث فلسفي آخر من حيث إنّه يترك أثرًا ظاهرًا ومهمًّا جدًّا في كلّ الأبحاث والدراسات الفلسفيّة العامّة الأخرى من دون استثناء؛ إذ إنّ الحصول على النتيجة فيه - وهو التوحيد - يحوّل الأبحاث الفلسفيّة من حال التفرّق والتشتّت إلى حال التوحّد والترابط والتآلف، ويبرزها في حلّة أبهى، وزينة أكثر جاذبيّة، وجمال أشدّ سحرًا عندما يربط جميع الموجودات على كثرتها بموجود واحد، هو باريها ومبديها.

وهذه الحقيقة يجدها الباحث المتتبّع واضحة جليّة فيما ورثناه من الأقوال الفلسفيّة، من «الهند»، و «مصر القديمة»، و «بابل»، و «الروم»، و «اليونان». وأيضًا في المأثور من كلمات المحصّلين من فلاسفة الإسلام. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنّ ما بأيدينا من الكتب السماويّة المنسوبة إلى «موسى» و «عيسى» وغيرهما عليهم السّلام، ثمّ ما حكاه اللّه في كتابه العزيز عن الأنبياء عليهم السّلام على اختلاف طبقاتهم، ثمّ ما ختم به (عزّ وجلّ) ذلك ممّا أوحاه على خاتمهم، كلّ ذلك إذا تأمّل الباحث فيه، وتعمّق في درسه يرى أنّ البحث في اللاهوت – كان ولا يزال - ينمو ويتطوّر ويتكامل في الصفاء والجلاء، ويتدرّج في درجات الكمال، وكلّما زاد في الوضوح والصفاء اتّسع أفقه، وانحلّت به مبهمات، واتّضحت به مجاهيل، بل وتقوّمت به مطالب ساذجة ناقصة.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

نظريّة المعرفة عند كارل بوبر (1)

نظريّة المعرفة عند كارل بوبر (1)

د. سيد جاسم العلوي

-

سورة الناس

سورة الناس

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

النسخ في القرآن إطلالة على آية التبديل (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ) (3)

النسخ في القرآن إطلالة على آية التبديل (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ) (3)

حيدر حب الله

-

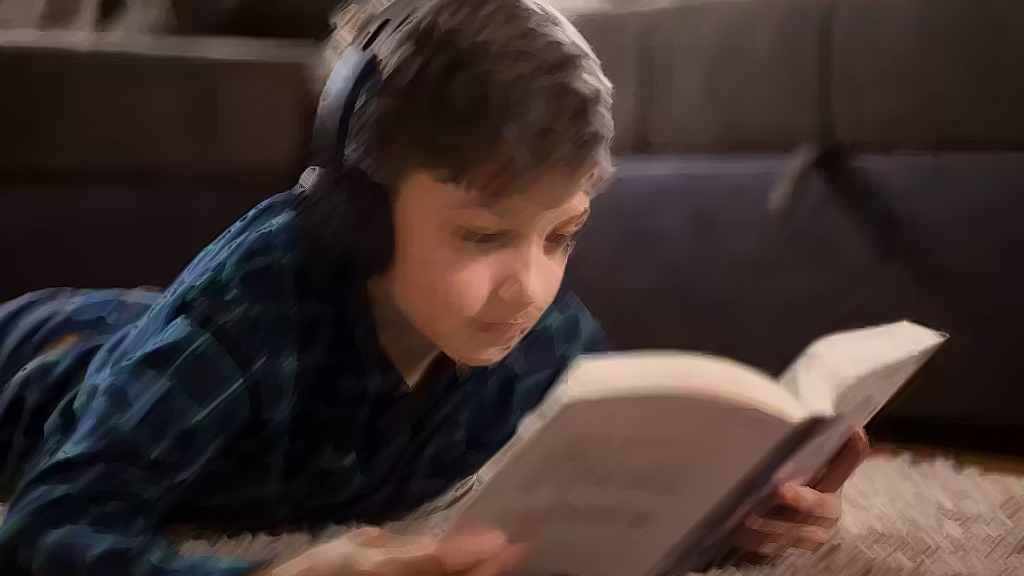

هل نحتاج أن نقرأ لنتعلّم أم يكفي الاستماع؟ ماذا يقول علم الأعصاب؟

هل نحتاج أن نقرأ لنتعلّم أم يكفي الاستماع؟ ماذا يقول علم الأعصاب؟

عدنان الحاجي

-

وما تُغْنِي الآياتُ والنُّذُرُ

وما تُغْنِي الآياتُ والنُّذُرُ

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ظروف تشييع جنازة الإمام الحسن (ع)

ظروف تشييع جنازة الإمام الحسن (ع)

الشيخ محمد صنقور

-

دور الصالحين التكويني والبركات التي تنزل بفضل وجودهم

دور الصالحين التكويني والبركات التي تنزل بفضل وجودهم

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

المقارنة بين الإسلام والأديان السابقة في رتب الكمال

المقارنة بين الإسلام والأديان السابقة في رتب الكمال

السيد محمد حسين الطهراني

-

الذكاء الاصطناعي في عين الحكمة الفلسفية

الذكاء الاصطناعي في عين الحكمة الفلسفية

محمود حيدر

-

رسالة الإنسان قبل الدّنيا (1)

رسالة الإنسان قبل الدّنيا (1)

السيد محمد حسين الطبطبائي

الشعراء

-

السّيّدة رقيّة: اليتيمة الشّهيدة

السّيّدة رقيّة: اليتيمة الشّهيدة

حسين حسن آل جامع

-

أعياد العالم لمجاعة طفل يموت

أعياد العالم لمجاعة طفل يموت

فريد عبد الله النمر

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

للأواني الفارغة

للأواني الفارغة

حبيب المعاتيق

-

الآنَ أتّخذُ القصيدةَ معبرا

الآنَ أتّخذُ القصيدةَ معبرا

عبدالله طاهر المعيبد

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

-

هاجس الحرّ

هاجس الحرّ

زهراء الشوكان

آخر المواضيع

-

نظريّة المعرفة عند كارل بوبر (1)

-

سورة الناس

-

إسلام الراهب بُرَيْهَة على يد الإمام الكاظم (ع)

-

النسخ في القرآن إطلالة على آية التبديل (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ) (3)

-

هل نحتاج أن نقرأ لنتعلّم أم يكفي الاستماع؟ ماذا يقول علم الأعصاب؟

-

اختتام النّسخة العاشرة من حملة التّبرّع بالدّم (دمك حياة)

-

الإمام الكاظم (ع) في مواجهة الحكّام العبّاسيّين

-

السّيّدة رقيّة: اليتيمة الشّهيدة

-

وما تُغْنِي الآياتُ والنُّذُرُ

-

إيثار رضا الله