علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ جعفر السبحانيعن الكاتب :

من مراجع الشيعة في ايران، مؤسس مؤسسة الإمام الصادق والمشرف عليهاتمهيد في تعريف المفهوم

نذكر في المقام أُموراً:

1. وصف المعنى بما هو هو ووصفه بما هو مدلول:

ما يقع وصفاً للمعنى على قسمين:

أ: ما يكون وصفاً له بما هو هو كتقسيم المفهوم إلى كلي وجزئي سواء دلّ عليه اللفظ أم لا مثلاً الإنسان المتصوَّر في الذهن كلي، كما أنّ زيد المتصوّر فيه جزئي، فالكلية والجزئية في هذه الحالة من أوصاف المعنى بما هو هو، من دون نظر إلى دلالة لفظ عليهما وعدمها.

ب: ما يكون وصفاً للمعنى لكن بما هو واقع في إطار الدلالة ودلّ عليه اللفظ، وهذا كوصف المعنى بكونه معنى مطابقياً أو تضمنياً فإنّه فرع كون المعنى مدلولاً للّفظ، فالحيوان الناطق بما هو مدلول لفظ الإنسان، يوصف بالمطابقية.

إنّ وصف المعنى بكونه منطوقاً أو مفهوماً من قبيل القسم الثاني، لأنّ قسماً من المدلول ـ لوضوح دلالة اللفظ عليه ـ يوصف بكونه مدلولاً منطوقياً. وكأنّ المتكلّم نطق به في عالم المحاورة، وقسم منه، يوصف بكونه مدلولاً مفهومياً، يفهم من كلام المتكلّم، وإن لم ينطق به في ذلك الظرف.

وبذلك يعلم أنّهما وصفان للمعنى بما أنّه مدلول اللفظ وواقع في إطار الدلالة وليسا وصفين له بما هو هو.

ربما يقال «إنّهما من أوصاف الدلالة حيث تقسم الدلالة إلى الدلالة المنطوقية والدلالة المفهومية».

أقول: إنّ وصف الدلالة بهما باعتبار كون المدلول موصوفاً بأحدهما فالوصف للمدلول بالحقيقة وللدلالة بالعناية والمجاز.

ولذلك نرى أنّ الحاجبي يُعرِّف المنطوق بقوله: ما دلّ عليه اللّفظ في محلّ النطق، كما يُعرِّف المفهوم بقوله ما دلّ عليه اللّفظ في غير محل النطق.(1)

2. تعريف المفهوم:

عرّف المحقّق الخراساني المفهومَ بأنّه: «حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الّذي أريد من اللّفظ بتلك الخصوصية، فالمفهوم حكم غير مذكور لا أنّه حكم لغير مذكور».(2)

توضيحه: إذا قال القائل: إن أكرمك زيد فأكرمه، يكون إكرام زيد منوطاً بخصوصية معيّنة تستفاد من الجملة الشرطية، إذ لزيد حالتان:

أ: حالة إكرامه المخاطب هذه هي الخصوصية التي تستتبع المفهوم.

ب: حالة عدم إكرامه إيّاه.

فقد دلّ بمنطوقه على أنّه يُكْرم عند إكرام المخاطب.

كما دلّ بمفهومه على ارتفاع الحكم أي وجوب الإكرام عند عدم تكريم المخاطب.

فالموضوع في الحالتين واحد وهو زيد، والحكم مختلف حسب اختلاف حالاته. والمفهوم كالمنطوق حكم إنشائي: أي إذا لم يكرمك زيد فلا يجب إكرامه.

3. في الشرط المحقّق للموضوع:

إنّ النزاع في وجود المفهوم في القضايا الشرطية إنّما هو فيما إذا عُدَّ القيد شيئاً زائداً على الموضوع وتكون الجملة مشتملة على موضوع، ومحمول، وشرط، فيقع النزاع حينئذ في دلالة القضية الشرطية على انتفاء المحمول عن الموضوع، عند انتفاء الشرط وعدمها مثل قوله ـ عليه السَّلام ـ : «إذا كان الماء قدر كرّ لم يُنجّسه شيء» فهناك موضوع وهو الماء، ومحمول وهو العاصمية (لم ينجسه) وشيء آخر باسم الشرط، أعني: الكرية، فعند انتفاء الشرط يبقى الموضوع (الماء) بحاله بخلاف القضايا التي يعد الشرط فيها محقّقاً للموضوع من دون تفكيك بين الشرط والموضوع بل يكون ارتفاع الشرط ملازماً لارتفاع الموضوع، فهي خارجة عن محلّ النزاع، كقوله: إن رزقت ولداً فاختنه، فهذه القضايا فاقدة للمفهوم. فإنّ الرزق هنا ليس شيئاً زائداً على نفس الولد.

فخرجنا بالنتائج التالية:

1. يكون الشيء تارة وصفاً للمعنى بما هو هو، وأُخرى وصفاً له بما هو مدلول والمنطوق والمفهوم من أوصاف المعنى المدلول لا المعنى بما هو هو، إذ المدلول باعتبار ظهوره وخفائه ينقسم إلى ما نُطق به وإلى ما فُهم منه.

2.المفهوم قضية إخبارية أو إنشائية، يستفاد من الخصوصية الواردة في الكلام.

3. الشرط المحقِّق للموضوع فاقد للمفهوم.

_______________

1. منتهى الوصول والأمل: 147، المعروف بمختصر الحاجبي، وقد شرحه العضدي وغيره واشتهر بشرح المختصر.

2. كفاية الأصول: 1/301.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

حقيقة التوكل على الله

حقيقة التوكل على الله

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

من عجائب التنبؤات القرآنية

من عجائب التنبؤات القرآنية

الشيخ جعفر السبحاني

-

تسبيحة السيدة الزهراء (ع)

تسبيحة السيدة الزهراء (ع)

الشيخ شفيق جرادي

-

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (3)

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (3)

إيمان شمس الدين

-

معنى (عول) في القرآن الكريم

معنى (عول) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

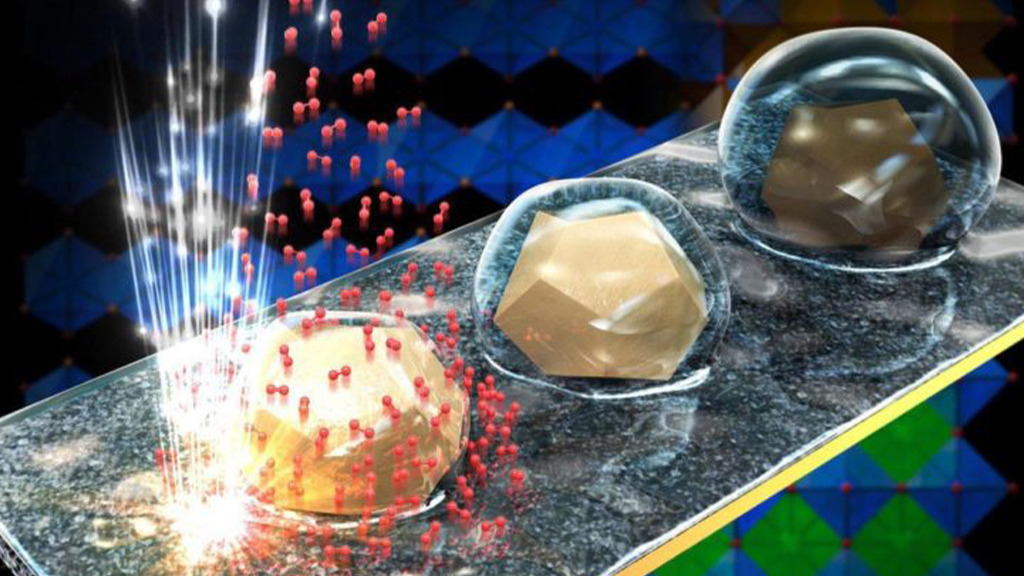

(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها

(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها

عدنان الحاجي

-

الموعظة بالتاريخ

الموعظة بالتاريخ

الشيخ محمد مهدي شمس الدين

-

كلام عن إصابة العين (1)

كلام عن إصابة العين (1)

الشيخ محمد هادي معرفة

-

الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)

الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)

الدكتور محمد حسين علي الصغير

-

صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)

صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)

محمود حيدر

الشعراء

-

السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى

السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى

حسين حسن آل جامع

-

الصّاعدون كثيرًا

الصّاعدون كثيرًا

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

محفّز جديد وغير مكلف يسرّع إنتاج الأوكسجين من الماء

-

حقيقة التوكل على الله

-

من عجائب التنبؤات القرآنية

-

فاطم حلّ نورها

-

محاضرة في مجلس الزّهراء للدّكتور عباس العمران حول طبّ الأطفال حديثي الولادة

-

تسبيحة السيدة الزهراء (ع)

-

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (3)

-

(الكمال المزيّف) جديد الكاتبة سوزان آل حمود

-

لـمّا استراح النّدى

-

شتّان بين المؤمن والكافر