قرآنيات

معلومات الكاتب :

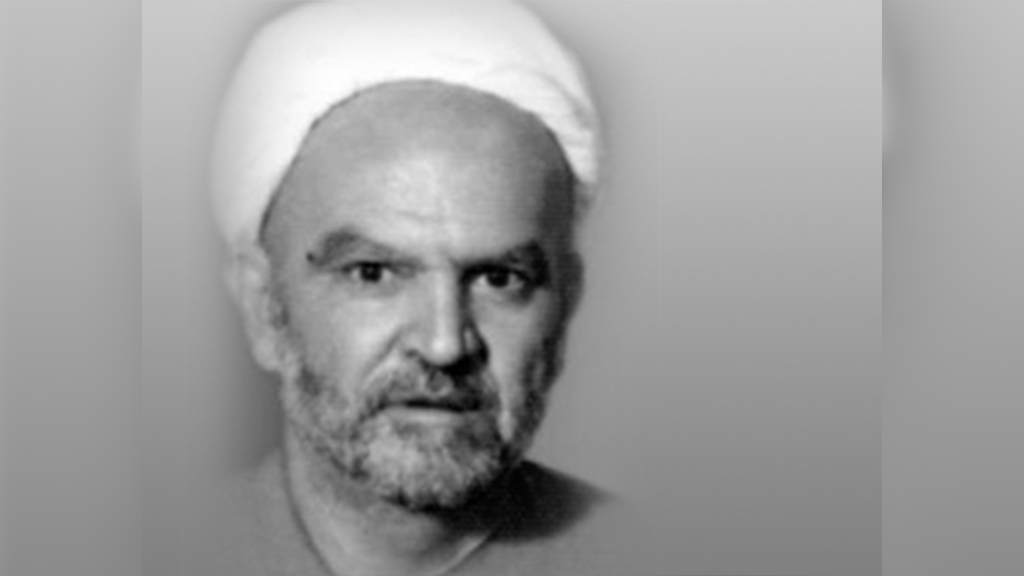

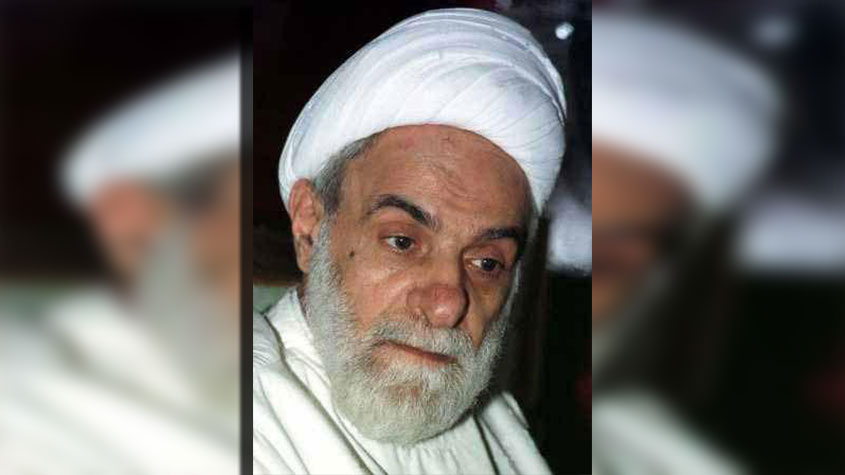

الاسم :

الشيخ محمد جواد مغنيةعن الكاتب :

الشيخ محمد جواد مغنية، ولد عام 1322ﻫ في قرية طير دبّا، إحدى قرى جبل عامل في لبنان، درس أوّلاً في مسقط رأسه ثمّ غادر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته الحوزوية، وحين عاد إلى وطنه، عُيّن قاضيًا شرعيًّا في بيروت، ثمّ مستشارًا للمحكمة الشرعيّة العليا، فرئيسًا لها بالوكالة. من مؤلّفاته: التفسير الكاشف، فقه الإمام الصادق(ع)، في ظلال نهج البلاغة، الفقه على المذاهب الخمسة، علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، الإسلام والعقل، معالم الفلسفة الإسلامية، صفحات لوقت الفراغ، في ظلال الصحيفة السجادية، وسوى ذلك الكثير. تُوفّي في التاسع عشر من المحرّم 1400ﻫ في بيروت، ثمّ نُقل إلى النجف الأشرف، وصلّى على جثمانه المرجع الديني السيّد أبو القاسم الخوئي، ودُفن في حجرة 17 بالصحن الحيدري.وما تُغْنِي الآياتُ والنُّذُرُ

﴿قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ والأَرْضِ وما تُغْنِي الآياتُ والنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ (101) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (102) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا والَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (103) قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ولكِنْ أَعْبُدُ اللَّه الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً ولا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105) ولا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُكَ ولا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ (106) ﴾ (سورة يونس 101 – 106)

اللغة:

النذر جمع نذير، وهو الذي يحذر من العواقب. والحنيف المائل عن الباطل إلى الحق.

الإعراب:

ماذا (ما) استفهام مبتدأ، وذا بمعنى الذي، ويجوز أن تكون الكلمتان بمعنى أي شيء مبتدأ والخبر في السماوات. وما تغني الآيات (ما) نافية وليست باستفهام. وكذلك الكاف بمعنى مثل مفعول ننج، أي مثل ذلك الانجاء، والإشارة هنا إلى إنجاء قوم يونس، وحقًّا منصوب على المصدر أي يحق حقًّا، وعلينا متعلق بحق أو بيحق. والمصدر المنسبك من أن أكون مجرور بالباء المحذوفة.

ومثله وأن أقم أي وبالاستقامة. وحذفت الياء من ننج للتخفيف، وحنيفًا حال من الدين.

المعنى:

(قُلِ انْظُرُوا ماذا فِي السَّماواتِ والأَرْضِ) لمناسبة ذكر الإيمان في الآية السابقة أمر سبحانه بالنظر في الكون وعجائبه لأنه السبيل إلى معرفة اللَّه والإيمان به.

(وما تُغْنِي الآياتُ والنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ) كل دليل على الحق فهو ينذر من يخالفه بالعقوبة، وكل رسول من عند اللَّه تعالى فهو يحمل معه الدليل على رسالته، ولكن الأدلة والرسل لا ينتفع بها إلا من كان الحق ضالته يأخذه أنّى وجده، ولو كان فيه ذهاب نفسه، أما من لا يرى في الدين والحق والإنسانية إلا مصلحته ومنافعه، أما هذا فهو عدو الأدلة والبراهين، والأنبياء والمصلحين، فكيف ينتفع بها ويؤمن بمبادئها؟.

(فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ). يقال: أيام فلان ويراد أيام دولته أو أيام محنته، والمراد بأيام الذين خلوا أيام قوم نوح وعاد وثمود، وما حل بهم من الهلاك والعذاب، وضمير ينتظرون يعود إلى الذين كذبوا محمدًا (ص) بدليل قوله تعالى: (قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) فإنه تهديد لمن كذب محمدًا بسوء العاقبة.

(ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا والَّذِينَ آمَنُوا). هذه الجملة عطف على جمل محذوفة والتقدير أنه قد جرت سنة اللَّه في خلقه أن يرسل إلى الناس رسلاً منهم مبشرين ومنذرين، فيصدقهم البعض، ويكذبهم آخرون، فيهلك المكذبين، ثم ينجي الرسل والمؤمنين.. قال صاحب المنار: «هذا من الإيجاز المعجز الذي انفرد به القرآن».. ووجه الإعجاز أن اللَّه سبحانه ذكر جملة واحدة تدل دلالة واضحة على عدد من الجمل المحذوفة.

(كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ) بعد أن قال سبحانه: إنه ينجي المؤمنين قال: إن نجاة المؤمن من العذاب حق له على اللَّه يطالبه به ، تمامًا كأصحاب الحقوق، وإن على اللَّه تعالى أن يؤديه له كاملاً غير منقوص، وهذا رد صريح على ألسنة الذين قالوا: إن اللَّه سبحانه له أن يعاقب المطيع، ويثيب العاصي (المواقف ج 8 المقصد الخامس والسادس من المرصد الثاني في المعاد).

(قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ولكِنْ أَعْبُدُ اللَّهً الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ). لقد أدى النبي (ص) أمانة اللَّه إلى خلقه، وبلَّغهم رسالات ربهم، فاستجاب له من استجاب وأبى من أبى، فأمره اللَّه تعالى أن يقول للذين أصروا على الشرك: إن كنتم في شك من ديني فأنا لا أعبد أصنامُا لا تعقل كما تفعلون، ولكن أعبد إلهًا قادرًا عادلًا، وحكيمًا عالـمًا، وهو الذي يقبض أرواحكم، فأي المعبودين جدير بالشك؟. وهذا نوع من أساليب الدعوة إلى اللَّه بالحكمة والموعظة الحسنة.

(وأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً ولا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ). المراد بالوجه هنا النفس، والمعنى أن اللَّه أمرني أن أتجه إليه معتنقًا الإسلام، سائرًا على نهجه قولًا وعملًا دون سائر الأديان.

(ولا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُكَ ولا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ). والنبي لا يدعو أحدًا من دون اللَّه، ومحال أن يدعو سواه، وإنما القصد الإخبار بأن من يدعو غير اللَّه فهو من الظالمين الخاسرين.

وتجدر الإشارة إلى أن الآيات الثلاث الأخيرة تعبر عن معنى واحد بعبارات شتى، وهو الأمر بالإيمان ونبذ الشرك، مع اختلاف يسير في المعنى، فالآية الأولى أمرت بالإيمان، مع الإشارة إلى أن دين التوحيد لا ينبغي الشك فيه، وأن الذي فيه الشك والريب هو دين الشرك وعبادة الأصنام، والآية الثانية أمرت بالإيمان، مع الإشارة إلى أن الإسلام هو الدين القيم الذي لا عوج فيه، دون سائر الأديان، والآية الثالثة أمرت بالإيمان مع الإشارة إلى أن من يبتغي غير الإسلام دينًا فهو من الظالمين لأنفسهم. وعلى أية حال فإن من عادة القرآن أن يكرر ويؤكد كل ما يتصل بالعقيدة وأصولها.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (2)

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (2)

إيمان شمس الدين

-

(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها

(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها

عدنان الحاجي

-

معنى (ملأ) في القرآن الكريم

معنى (ملأ) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

سيّدة الكساء

سيّدة الكساء

الشيخ شفيق جرادي

-

الموعظة بالتاريخ

الموعظة بالتاريخ

الشيخ محمد مهدي شمس الدين

-

كلام عن إصابة العين (1)

كلام عن إصابة العين (1)

الشيخ محمد هادي معرفة

-

الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)

الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)

الدكتور محمد حسين علي الصغير

-

صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)

صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)

محمود حيدر

-

مجلس أخلاق

مجلس أخلاق

الشيخ حسين مظاهري

-

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

الشعراء

-

الزهراء: مناجاة على بساط الشّوق

الزهراء: مناجاة على بساط الشّوق

حسين حسن آل جامع

-

الصّاعدون كثيرًا

الصّاعدون كثيرًا

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (2)

-

من كنوز الغيب

-

(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها

-

معنى (ملأ) في القرآن الكريم

-

برونزيّة للحبارة في مهرجان (فري كارتونز ويب) في الصّين

-

الزهراء: مناجاة على بساط الشّوق

-

سيّدة الكساء

-

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (1)

-

شعراء خيمة المتنبّي في الأحساء في ضيافة صالون قبس في القاهرة

-

(الثّقافة للشّباب) جديد الكاتب مهدي جعفر صليل