قرآنيات

معلومات الكاتب :

الاسم :

السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :

مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيمحقيقة التأويل في القرآن الكريم (1)

فسّر قوم من المفسرين التأويل بالتفسير وهو المراد من الكلام، وإذا كان المراد من بعض الآيات معلومًا بالضرورة كان المراد بالتأويل على هذا من قوله تعالى: (وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ) «1»، هو المعنى المراد بالآية المتشابهة فلا طريق إلى العلم بالآيات المتشابهة على هذا القول لغير اللّه سبحانه أو لغيره وغير الراسخين في العلم.

وقالت طائفة أخرى: إن المراد بالتأويل: هو المعنى المخالف لظاهر اللفظ وقد شاع هذا المعنى بحيث عاد اللفظ حقيقة ثانية فيه بعدما كان بحسب اللفظ لمعنى مطلق الإرجاع أو المرجع.

وكيف كان فهذا المعنى هو الشائع عند المتأخرين كما أن المعنى الأول هو الذي كان شائعًا بين قدماء المفسرين، سواء فيه من كان يقول: إن التأويل لا يعلمه إلّا اللّه، ومن كان يقول: إن الراسخين في العلم أيضًا يعلمونه كما نقل عن ابن عباس، أنه كان يقول: أنا من الراسخين في العلم وأنا أعلم تأويله. وذهبت طائفة أخرى: إلى أن التأويل معنى من معاني الآية لا يعلمه إلّا اللّه تعالى، أو لا يعلمه إلّا اللّه والراسخون في العلم مع عدم كونه خلاف ظاهر اللفظ فيرجع الأمر إلى أن للآية المتشابهة معاني متعددة بعضها تحت بعض، منها ما هو تحت اللفظ يناله جميع الأفهام، ومنها ما هو أبعد منه لا يناله إلّا اللّه سبحانه أو هو تعالى والراسخون في العلم.

وقد اختلفت أنظارهم في كيفية ارتباط هذه المعاني باللفظ، فإن من المتيقن أنها من حيث كونها مرادة من اللفظ ليست في عرض واحد وإلّا لزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وهو غير جائز على ما بيّن في محله، فهي لا محالة معان مترتبة في الطول: فقيل: إنها لوازم معنى اللفظ إلّا أنها لوازم مترتبة بحيث يكون للفظ معنى مطابقي وله لازم وللازمه لازم وهكذا، وقيل: إنها معان مترتبة بعضها على بعض ترتب الباطن على ظاهره، فإرادة المعنى المعهود المألوف إرادة لمعنى اللفظ وإرادة لباطنه بعين إرادته نفسه كما أنك إذا قلت: اسقني فلا تطلب بذلك إلّا السقي وهو بعينه طلب للإرواء، وطلب لرفع الحاجة الوجودية، وطلب للكمال الوجودي وليس هناك أربعة أوامر ومطالب بل الطلب الواحد المتعلق بالسقي متعلق بعينه بهذه الأمور التي بعضها في باطن بعض والسقي مرتبط بها ومعتمد عليها.

وهاهنا قول رابع: وهو أن التأويل ليس من قبيل المعاني المرادة باللفظ بل هو الأمر العيني الذي يعتمد عليه الكلام، فإن كان الكلام حكمًا إنشائيًّا كالأمر والنهي فتأويله المصلحة التي توجب إنشاء الحكم وجعله وتشريعه، فتأويل قوله: (أقيموا الصلاة) مثلاً هو الحالة النورانية الخارجية التي تقوم بنفس المصلي في الخارج فتنهاه عن الفحشاء والمنكر، وإن كان الكلام خبريًّا فإن كان إخبارًا عن الحوادث الماضية كان تأويله نفس الحادثة الواقعة في ظرف الماضي كالآيات المشتملة على أخبار الأنبياء والأمم الماضية فتأويلها نفس القضايا الواقعة في الماضي، وإن كان إخبارًا عن الحوادث والأمور الحالية والمستقبلة فهو على قسمين: فإما أن يكون المخبر به من الأمور التي تناله الحواس أو تدركه العقول كان أيضا تأويله ما هو في الخارج من القضية الواقعة كقوله تعالى: (وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ) «2»، وقوله تعالى: (غُلِبَتِ الرُّومُ . فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ . فِي بِضْعِ سِنِينَ) «3» وإن كان من الأمور المستقبلة الغيبية التي لا تنالها حواسنا الدنيوية ولا تدرك حقيقتها عقولنا كالأمور المربوطة بيوم القيامة ووقت الساعة وحشر الأموات والجمع والسؤال والحساب وتطاير الكتب، أو كان مما هو خارج من سنخ الزمان وإدراك العقول كحقيقة صفاته وأفعاله تعالى فتأويلها أيضا نفس حقائقها الخارجية.

والفرق بين هذا القسم أعني الآيات المبينة لحال صفات اللّه تعالى وأفعاله وما يلحق بها من أحوال يوم القيامة ونحوها وبين الأقسام الأخر أن الأقسام الأخر يمكن حصول العلم بتأويلها بخلاف هذا القسم، فإنه لا يعلم حقيقة تأويله إلّا اللّه تعالى، نعم يمكن أن يناله الراسخون في العلم بتعليم اللّه تعالى بعض النيل على قدر ما تسعه عقولهم، وأما حقيقة الأمر الذي هو حق التأويل فهو مما استأثر اللّه سبحانه بعلمه.

فهذا هو الذي يتحصل من مذاهبهم في معنى التأويل، وهي أربعة. وهاهنا أقوال أخر ذكروها هي في الحقيقة من شعب القول الأول وإن تحاشى القائلون بها عن قبوله.

فمن جملتها أن التفسير أعم من التأويل، وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل، وأكثر ما يستعمل التأويل في الكتب الإلهية، ويستعمل التفسير فيها وفي غيرها.

ومن جملتها أن التفسير بيان معنى اللفظ الذي لا يحتمل إلّا وجهًا واحدًا والتأويل تشخيص أحد محتملات اللفظ بالدليل استنباطًا.

ومن جملتها أن التفسير بيان المعنى المقطوع من اللفظ والتأويل ترجيح أحد المحتملات من المعاني غير المقطوع بها، وهو قريب من سابقه.

ومن جملتها أن التفسير بيان دليل المراد والتأويل بيان حقيقة المراد.

مثاله: قوله تعالى: (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ) «4» فتفسيره: أن المرصاد مفعال من قولهم: رصد يرصد إذا راقب، وتأويله التحذير عن التهاون بأمر اللّه والغفلة عنه.

ومن جملتها أن التفسير بيان المعنى الظاهر من اللفظ والتأويل بيان المعنى المشكل.

ومن جملتها أن التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية.

ومن جملتها أن التفسير يتعلق بالاتباع والسماع والتأويل يتعلق بالاستنباط والنظر.

فهذه سبعة أقوال هي في الحقيقة من شعب القول الأول الذي نقلناه، يرد عليها ما يرد عليه وكيف كان فلا يصح الركون إلى شيء من هذه الأقوال الأربعة وما ينشعب منها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) آل عمران - 7.

(2) التوبة - 47.

(3) الروم - 2 إلى 4.

(4) الفجر . . 14.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

حقيقة التوكل على الله

حقيقة التوكل على الله

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

من عجائب التنبؤات القرآنية

من عجائب التنبؤات القرآنية

الشيخ جعفر السبحاني

-

تسبيحة السيدة الزهراء (ع)

تسبيحة السيدة الزهراء (ع)

الشيخ شفيق جرادي

-

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (3)

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (3)

إيمان شمس الدين

-

معنى (عول) في القرآن الكريم

معنى (عول) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

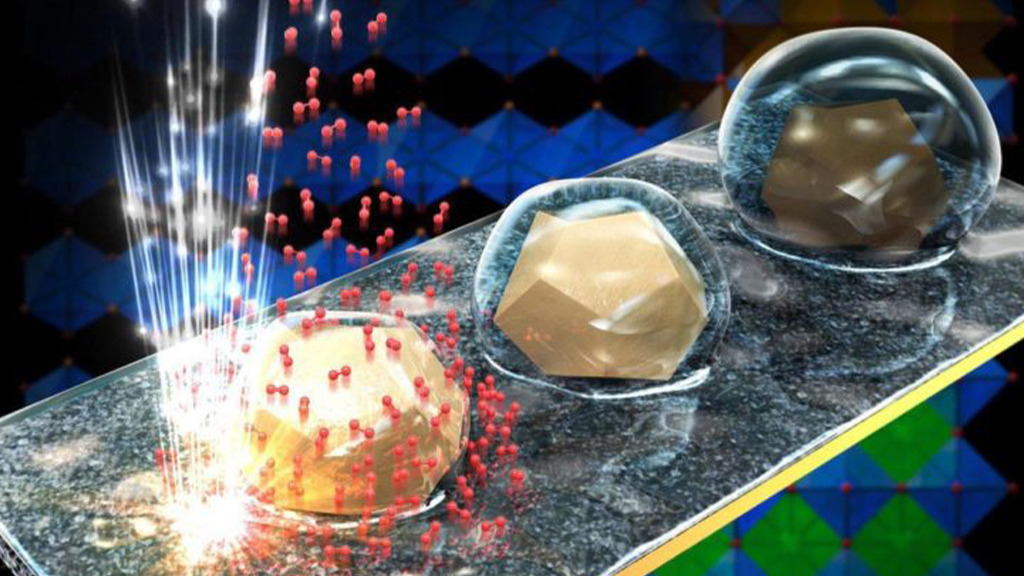

(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها

(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها

عدنان الحاجي

-

الموعظة بالتاريخ

الموعظة بالتاريخ

الشيخ محمد مهدي شمس الدين

-

كلام عن إصابة العين (1)

كلام عن إصابة العين (1)

الشيخ محمد هادي معرفة

-

الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)

الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)

الدكتور محمد حسين علي الصغير

-

صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)

صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)

محمود حيدر

الشعراء

-

السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى

السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى

حسين حسن آل جامع

-

الصّاعدون كثيرًا

الصّاعدون كثيرًا

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

محفّز جديد وغير مكلف يسرّع إنتاج الأوكسجين من الماء

-

حقيقة التوكل على الله

-

من عجائب التنبؤات القرآنية

-

فاطم حلّ نورها

-

محاضرة في مجلس الزّهراء للدّكتور عباس العمران حول طبّ الأطفال حديثي الولادة

-

تسبيحة السيدة الزهراء (ع)

-

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (3)

-

(الكمال المزيّف) جديد الكاتبة سوزان آل حمود

-

لـمّا استراح النّدى

-

شتّان بين المؤمن والكافر